红土筑梦通体砖的文化魅力与建筑艺术

红土筑梦:通体砖的文化魅力与建筑艺术

在古老而又充满活力的中国,传统建筑中有一个独特而迷人的元素——通体砖。它不仅是结构的基石,更是历史和文化的见证者。在这里,我们将探索通体砖在中国建筑中的重要性,以及它如何承载着深厚的文化底蕴。

历史渊源

通体砖可以追溯到数千年前,当时人们首次尝试用烧制好的黏土块来建造房屋。随着时间的推移,这种技术被不断完善,并逐渐融入了中国古代建筑师们创作出的各种风格之中。从汉朝至清朝,各个朝代都有其特有的建筑风格,而这些风格往往与使用不同类型和颜色的通体砖紧密相连。

建筑形式多样

尽管称为“通体”,但这并不意味着所有使用这种材料的建筑都是单一面貌或功能性的。一座典型的大理石桥梁,其外表光滑、坚固,是一种典型的情景。而另一方面,一些寺庙则以错落有致、曲线流畅的手法展示了人工雕刻技艺,不同的地质条件也使得不同的地区拥有独特的地质色彩,使得整个城市看起来既具有统一感,又富有地域特色。

艺术表现

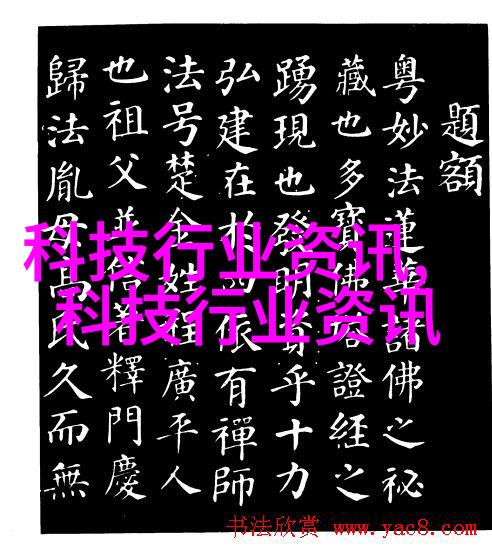

作为装饰的一部分,人们开始对岩石进行精细加工,使其成为墙壁上的图案或者其他装饰元素。这就引发了一场关于自然美与人工制作之间平衡的问题讨论。在一些情况下,如山西大同的太原府城遗址公园,雕刻精美到让人难以分辨是否真的是自然形成。而在另一些地方,则明显地展现出人类智慧所能达到的高度。

工艺技巧高超

为了确保每一块泥土能够达到最终目的,即成为强大的结构组成部分,工匠们必须掌握复杂且需要极高耐心和技能的手艺。他们会根据地层深度、湿度等因素调配粘土成分,并通过长期堆积压缩来减少空气孔隙,从而增强抗水能力。这背后隐藏着无数年的实践经验和对环境适应性的研究。

环境可持续性

今天,无论是在都市还是乡村,都越来越重视环保问题之一——资源利用效率。在这个意义上,可再生资源如泥土被认为是非常可取的一种选择,因为它们不会像化石燃料那样导致环境破坏。此外,由于施工过程中的废物很小,因此可以说使用传统方法制作通体砖是一种较为绿色的选择。

现代应用价值

虽然现代社会普遍采用钢筋混凝土作为主要结构材料,但传统手法仍然受到热爱并得到恢复。当我们想回归过去,或是在寻求新的设计灵感时,那些简单却又富含历史意义的事物便扮演起关键角色。例如,在某些地区修建新房子时,将传统手法结合现代技术,为居住空间注入更多情感和故事,让未来的人们也能了解自己的根源以及过去文明留下的印记。

总之,无论是在当今还是几千年前,“红土地”所铸就的小屋、大屋乃至宏伟宫殿,它们共同构成了一个丰富多彩且充满诗意的地球版画,那里的每一步脚印都诉说着那份由泥土塑造出来的心血永恒存在于我们的世界中。